[Frontier #21] what i read this week (oct 4th w): digital healthcare, moats in dtx, a brilliant peer, netflix: no rules rules, and responsibility

10월 떠나보내며, 마음에 남는 글을 전해드립니다.

10월은 what i read this week 시리즈로 마무리합니다. 단풍이 들고, 겨울이 다가오고 있는 게 (온몸으로…) 느껴집니다. 환절기에 건강 조심하시고 모두 23년의 마지막 2달을 잘 마무리하시길 바랍니다.

Frontier by 김도엽은 기술과 창업의 최전선에 대한 제 시각을 공유하는 뉴스레터입니다. 최신 글을 이메일로 받아보시려면 구독하세요! 643명의 독자와 함께하고 있습니다.

digital healthcare

DHP [인터뷰] 디지털 치료제: 웰트 강성지 대표님과 김주영 이사님

디지털 바이오마커와 치료제를 만드는 웰트. 디지털 헬스케어에서 가장 핫한 두 키워드를 타겟하는 스타트업이다. 해 산업에 무지한 사람이 입문하기 좋은 영상이었다.

디지털 바이오마커: 디지털 환경에서 얻은, 질병의 진행 / 치료에 대한 반응성을 측정 및 평가할 수 있는 지표 (e.g. 심박수)

디지털 치료제: 질병의 예방 / 관리 / 치료를 위한 소프트웨어 의료기기 (e.g. 불면증 치료 SW)

디지털 바이오마커의 경우, 앞으로의 성장이 정말 기대되는 분야이다.

향후 10년간 다가올 AI + MR 파도의 핵심 중 하나는 AI의 멀티모달 능력이다. 단순히 자연어가 아닌, 음성과 이미지까지 조합되어 AI에 전달되어 처리된다. 이 기술을 적절히 레버리지하기 위해서는 디스플레이에 한정되지 않은, 눈과 귀를 가진 MR 디바이스가 필요하다.

이의 예상치 않은 side effect 중 하나는, 시청각 데이터를 전보다 압도적으로 많이 확보할 수 있다는 점이다. 새로운 하드웨어 인프라가 깔린 위에서 우리는 질병을 더 쉽게 예측하고, 예방할 수 있을 것이다.

예로, 눈동자 트레킹 기술이 적용된 MR 디바이스를 통해 눈의 이상을 예측할 수 있을 것이고, 몸과 접촉하는 부위를 통해 맥박을 기록하거나, 시야에 들어오는 피부나 근육의 이상도 감지할 수 있을 거다.

물론, 유저 입장에서 효용이 느껴져야 시장에서 성과를 내겠지만, 새로운 HW 기반이 등장했다는 사실만으로도 디지털 바이오마커 분야서 기회는 전보다 많아질 것이라 생각한다. 물론, HW를 소유하고 있는 플랫폼에서 개인정보 수집에 제약을 거는 식의 리스크는 무시할 수 없겠다.

디지털 치료제의 경우, (일반의약품이 아닌 전문의약품에 대해) 현재의 방식에 의구심이 있다. DTx 기저의 method는 대부분 인지행동치료 (cognitive behavioral therapy, 인지의 변화를 통해 행동을 바꾸는 방식의 치료)에 기반해 있다. 이는 1970년대부터 증명된 치료 방법이나, 의사가 직접 진행하기에 부담감이 높아 (비용+시간) 대중적으로 시행되지 않았다.

서로 다른 앱이더라도 같은 method를 사용하기에 moat가 부재하며, 경쟁력을 높이기 위해 flywheel을 빨리 돌리는 것이 가장 중요하다는 말이 인터뷰에 나온다.

Flywheel을 빨리 돌리기 위해서는 실행 → 결과 → 수정 사이클이 빨리 돌아야 하는데, 병원 처방이라는 첫 번째 관문 넘기도 어렵고, 유통채널에서 멀리 떨어져 있기에 과연 유의미한 방법론인지 모르겠다.

개인적으로는 DTx 한 번 처방받아서 써보고, 개발자 입장서 clone 만들기 얼마나 어렵거나 쉬운지 느껴봐야 감이 잡힐 것 같다. 만약 따라 해볼 만하다면, (빈약하게라도) 직접 개발해서 무료 앱으로 제공하여 유저 engagement 확인해 볼 필요 있다고 생각한다.

(해 산업에 무지한 사람 입장에서는) 직접 고객에게 판매하여 flywheel 빨리 돌림으로, 사용자 만족도를 압도적으로 높여 1차 매출을 올려 cash flow 문제서 한숨을 돌려야 한다고 생각한다.

다음 단계가 모은 데이터 + 고객 기반으로 mass trial을 돌려 FDA/식약처 승인 및 의사 및 제약회사를 설득하는 것이 되어야 하지 않을까? 처음부터 전문의약품 루트를 탄다고 해도 아무도 (환자, 의사, 보험회사 모두) 설득하기 힘들다는 것은 증명되었으니.

저번 what i read this week에서 DTx의 대표주자인 Akili가 OTC(일반의약품)로 전환했다는 소식을 전했는데, 이가 어떤 결과를 낳을지 궁금하다. OTC로 traction을 얻고 flywheel을 돌려 성능을 극대화한 후에 이를 적용한 PDT(전문의약품) 버전을 출시하면 더 큰 margin을 얻을 수 있지 않을까? 아니면 쭉 OTC로 남아 생존할 수 있을까?

Differential Diagnosis Substack: Prescription Digital Therapeutics

PDT의 현 상황에 대해 깔끔하게 설명한 디지털 헬스케어 VC의 글. PDT의 명과 암에 대해서 정말 잘 짚어주었다고 생각한다. 요약해 보자면:

the good

제품 개발에 투입되는 비용과 시간 압도적으로 낮다 (약물과 비교 시)

환자의 투약 기록과 결과를 실시간으로 기록하여 연구에 활용 가능 (약물은 트레킹 불가능)

Flywheel 돌려서 제품 출시 및 마케팅 단계 이후에도 지속적 발전 가능

모바일 앱을 이용해 쉽게 투약 가능 (약물과 비교 시)

부작용이 적음 (약물과 비교 시)

the bad

위의 효과들이 실제로 나타나고 있지 않음. 왜? 여러 사람의 입장을 살펴보자.

의사 (provider)

약물에 비해, 효과에 대한 증거가 불충분함 (FDA 가이드라인 턱걸이)

보험사에서 지불하지 않을 가능성이 높아 처방해도 돈을 벌 수 없음

EHR(전자건강기록)과의 연동 불편

보험사 (payer)

효과도 불충분하고, R&D 비용도 적은 디지털 의료기기에 높은 가격 책정하기 어려움

제약회사 (pharma)

기존 약품 판매에 도움이 되지 않는다면 PDT 홍보할 이유 없음

그렇다고 PDT를 기존 약품에 끼워팔기엔 R&D 비용과 시간이 높음

환자 (patient)

(글에는 없었지만, 개인적인 생각을 추가하자면)병원에 가서 디지털 치료제를 처방받는 것에 대해 거부감 존재

처방받는다 해도, 약물에 비해 신뢰도를 낮게 느낄 수밖에

보험사에 청구해도 환급해 줄 가능성이 작기에 비용에 부담감 느낌

=> 판촉을 위한 특별 TF가 필요함 (여기에 business 위한 자리 있을 것)

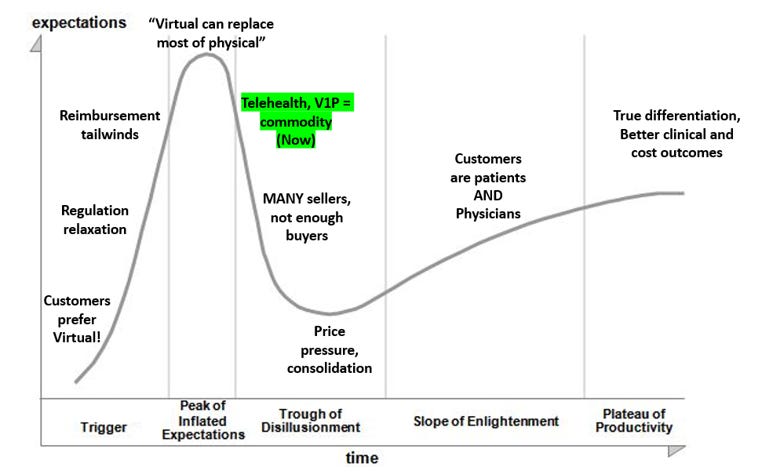

Differential Diagnosis Substack: The first “patient facing” digital health wave is over….

과포화 되어버린 virtual first providers / telehealth 시장: 모두가 더 나은 UI/UX, AI/ML을 이용한 특화를 외치고 있을 때 본질(고객 가치 강화)을 추구해야 한다.

단순히 좋은 UX가 아니라, 실질적인 moat를 만들어야 한다. 해당 도메인에 대한 “진짜” 노하우 + 기술이 필요하다.

임상적 증거와 가성비를 증명할 좋은 데이터를 생성해야 한다.

스케일업 할 수 있는 오퍼레이션 모델을 구축해야 한다.

첨언하자면, 1~3은 (겹치긴 하겠지만) 단계적으로 이루어진다. 처음부터 moat 있는 회사는 없지만, 오퍼레이션 하면서 차별점을 만들어 나간다. Noom의 AI/인간 양분 상담과 이를 뒷받침하는 상담사용 채팅 SW는 그들이 창조한 확실한 moat이다.

이렇게 강점을 쌓아나가다 보면, 고객 base가 생기고 이들을 기반으로 데이터를 확보할 수 있을 것이며, 마케팅에 edge를 가지게 된다. 이 모든 것을 바탕으로 성공적인 스케일업을 해야 한다.

a brilliant peer

준선이와 같이 글 쓰고 생각 나눌 수 있는 것을 정말 감사하게 생각하고 있다. 특히 최근 포스팅 폼이 미쳤다 (프린트해서 몇 번씩 읽고 있다). 지쳐가는 요즘, 지적 박카스 역할 해주는, 앞으로도 계속 함께하고 싶은 사람.

준선이의 최근 글 몇 개를 소개하고자 한다.

Junseon’s Substack: 빌게이츠의 미래로 가는 길

상수와 변수라는 프레임워크로 세상 바라보는 모습이 인상적이다. 준선이는 내가 만나본 그 누구보다도 확실한 세계관 가지고 미래를 바라본다는 인상을 받았다. 글 전문은 꼭 읽어보길 바란다.

앞으로 변하지 않을 것 (상수: 대부분 사람의 본질적 욕구에 관한 것)과 앞으로 변할 것 (변수: 대부분 새로운 기술에 의해 대체될 것들)으로 나누면 지금까지 산업 흐름을 투명하게 바라볼 수 있다. 이런 세계관을 디벨롭하고, 꾸준히 이를 확장하는 모습이 남다르다.

준선이에 비하면 내 세계관은 불명확하게 느껴진다. 나는 직감에 크게 의존하며, 내가 좋으면 좋고, 싫으면 싫고, 관심 떨어지면 버리는 성향이 강하다 (뉴스레터 변천사 보면 느낄 것이다). 누가 옳다고 할 순 없겠지만, 준선이의 세계에서 영감을 받으며 나도 조금씩 변하고 있다.

글 읽고 여러 생각 들었다:

책 더 많이 읽자 (기사 / 에세이보다 책이 먼저다): 1주에 1권!

과거 사례에서 배우자

위대한 빌더들의 생각을 훔쳐보자

성공 사례뿐 아니라 실패 사례도 살펴보자

AI+MR wave에 대해서 더 명확한 그림 그리자

어떤 killer application 떠오를지

본질과 제약조건은 무엇일지

비용 변화에 기민하게 반응하자

Junseon’s Substack: 초격차, 누가 뭐래도 일단 그림을 잘 그려야 화가가 되는 법이다.

준선이와 나는 같은 처지에 있다 보니, 글 읽으면서 100% 공감하였다.

학생이 경영학 MBA 과정을 이수했다고 해서 신입사원에게 과장이나 부장 자리를 바로 주지 않습니다. 장남을 안 낳고 차남을 먼저 낳는 방법은 없습니다.

권오현: 초격차 中

글 잘 쓴다고 위대한 사업가 되는 거 아니다. 흐름 잘 읽고, 리서치 잘한다고 위대한 기업 세우는 거 아니다. 위대한 사람들도 시작할 땐 무지했으나, 새로운 파도에 용감하게 뛰어들었으며, 그 과정서 폭발적 성장을 이루었다.

준선이처럼, 지금 내가 쓰고 있는 글은 MBA 과정 같은 것이라 느낀다. 본질에서 완전히 벗어났다고 말하기 애매하지만, 확실히 본질은 아니다.

빌게이츠도, 저커버그도, 세르게이 브린도 처음에는 마케팅도, 비즈니스도, 영업도, 산업도, 투자도 잘 알지 못했다. 그저 새로운 미래 기술에 관한 열정과 그 열정과 속도에서 기반한 핵심 역량만이 있었을 뿐이다. 지금 내 상황에서 핵심 역량은 무엇일까? 우선 새롭게 등장하고 있는 기술 인프라인 AI와 MR에서 Working하는 다양한 제품을 만들고 빨리 실행할 수 있는 역량일 것이다.

내겐 Value, Skill, Attitude 중 Skill을 집중적으로 쌓을 때가 다가오고 있다. 항상 느꼈던 내 애매함: 프로 개발자도 아니고, 프로 칼럼니스트도 아니고, 프로 기획자도 아니고, 프로 연구자도 아니고… 난 아마추어에 불과하다.

새로운 파도: AI + MR에서 내 실력을 증명하고 싶다. 내게 신나게 느껴지는 것 중 팔리는 거, working 하는 거를 내놓고 시장에서 인정받고 싶다.

나가서 놀고 싶은 보상 심리도 한가득이지만, 위대한 사람 되기 위해선 지금부터가 본게임이다.

books

넷플릭스: 규칙 없음

컨텐츠 거인 넷플릭스의 기업문화 다룬 책. 창의성이 중요한 업계에서 어떻게 승리할 수 있는지 배울 수 있었다. 모든 회사에 적용할 수는 없겠지만, 넷플릭스 창업자의 태도는 존경할 점이 많다.

머릿속에 깊이 남은 것은: 첫 스탭은 결국 사람이다. 뛰어난 사람들이 없다면 자유도를 부여할 수 없다. Keeper Test: 대체 불가능한 인재가 아니라면 해고하고 분야에서 최고를 고용한다.

추후 창업 후 스케일업하고 문화를 정착시켜 나갈 때 참고할 책.

misc.

조쉬의 프로덕트 레터: 올해 실리콘밸리의 많은 UX리서치 팀들이 사라진 이유

UX라는 분야에 대해 막연한 관심이 높았기에 흥미롭게 읽은 아티클. 실리콘밸리 UX 리서치 팀의 80% 이상이 해고되었다고(!) UX 리서치가 단순히 사내 컨설팅이 아니라, 비즈니스에 명확한 value-add를 주어야 한다는 내용이 핵심.

The Engadget & Joystiq Interview: Nintendo's Shigeru Miyamoto

…people that normally would just pass by on the street if you didn't have a dog will suddenly talk to you because the dog becomes a kind of gateway between you and that other person. And so just by owning a dog and taking a dog for a walk, it expands your communication possibilities. We wanted to implement that in Nintendogs, and obviously we have the idea of people taking their dogs for a walk as part of the game play

동키콩, 마리오, 젤다, 닌텐독스의 개발자 미야모토 시게루 2004년 인터뷰. 특히 닌텐독스에 대해 다루는데, 현실 세계의 활동을 디지털로 옮기는 것의 중요성을 느낄 수 있었다. 예로, 개를 산책시키며 다른 견주와 마주치게 되는 현실의 요소를 기기 간 통신으로 구현했다. MR 서비스에서도 (그게 재미 위주건 아니건) 이가 핵심으로 보인다.

준선이의 프레임워크로 보자면, 인간의 욕구를 해소하는 행동(상수)을 MR로 디지털에 옮기며 더 나은 발상을 하는 것. 앞으로 이와 결이 비슷한 발상들에 더 구체적인 tone을 입혀 하나의 프로덕트 제안으로 발전시켜 볼 계획이다.

고 김정주 회장의 2003년 인터뷰. 넥슨이 외부 투자 없이 bootstrap 된 것임에 놀랐고, 외주하면서 살아남았다는 것도 처음 알게 되었다. 아래는 인상적인 부분 발췌:

“실제 이런 거를 누가 하겠느냐고 생각한 아이템들이 의외로 효자품목이 되는 경우가 더 많아요” 김정주는 결국 오래 버티는 사람이 승리한다고 장담한다.

“오래 버티면 옆에 있는 경쟁자가 다 죽습니다. 남의 돈 투자받아서 3년안에 어떻게 하겠다는 생각은 버려야 합니다. 사람은 나가면 구하면 되고, 매출도 안 나오면 노가다를 뛰거나 빌려오면 됩니다. 문제는 누가 오래 버틸 수 있느냐의 문제입니다”

그는 요즘 회사가 조금씩 상업적으로 흐르는 것을 경계한다. 회사가 일정 규모가 되다 보니, 어쩔 수 없이 팔릴 것만 개발하고, 팔리지 않은 것은 손도 대지 않는 움직임을 보이고 있기 때문이란다. 상업성만이 아닌 공익적인 요소도 잃고 싶지 않다는 설명이다 (중략).

김정주 사장은 회사에 현금이 산더미처럼 쌓이지만, 지금이 가장 어려운 시기라고 말했습니다. 규모와 숫자로만 기업을 평가하기 때문이라고 하네요. 대박은 아니지만, 많은 게임을 개발해 소박하게 수익을 내는 넥슨의 기업문화가 조금씩 퇴색될까 걱정이라고 합니다.

나는 비주류인가? 아직 명확한 tipping point는 없었다고 생각한다. 한국 사는 한국인치고는 특이한 경험이 많긴 하다만… (미국살이 2년, 중동살이 3년, 강원도 산골살이 4년)

비주류로 사는 것의 고단함은 어깨 너머로 여러 차례 보았다. 그럼에도, 남들과 다른 길은 언젠가는 걸어야 할 길이다.

가시밭길 걷기 위해선 Why라는 질문에 대해 강력한 답이 필요하다. 그 답이 대단한 게 아니더라도 (e.g. 돈 벌기 위해, 유명해지기 위해, 재미를 위해) 버티기 위해서라도 맹목적인 만트라가 필요하다.

그 만트라가 확고하고, 직감에 의한 것일수록, 그 사람의 내러티브가 단단해진다 느낀다. 그리고 그 단단한 내러티브는 굵은 뼈가 되어, 풍파가 닥칠 때 버티게 만들어 준다. 그리고 그 단단함은 다른 사람을 끌어들이는 자석이 된다.

나는 비주류인 사람에 강하게 끌린다. 자신만의 스토리 써 내려가는 사람을 동경하고, 그들과 함께 세상 바꿔보고 싶다. 정형화된 성공을 숭배하는 한국 사회에서 반란자들을 찾는 느낌이랄까? 내 곁에선 비주류가 주류처럼 느껴지길 바란다.

자기 삶과 업, 그리고 관계에 책임을 지는 사람들과 오래 보고 싶다. 겉보기에 괜찮아 보이는 사람은 많지만, 진실한 책임감 가진 사람은 찾기 참 어렵다.

프런티어 꾸준히 쓰는 것도 일종의 내 삶과 업 그리고 구독자에 대한 책임감에서, 힘들어도 멈출 수 없다. 이곳에서 남은 일과를 보내는 것도 마찬가지.

책임을 다하는 삶 살아야겠다고 다짐하며, 10월을 떠나보낸다.

프런티어 by 김도엽을 읽어주셔서 감사합니다.